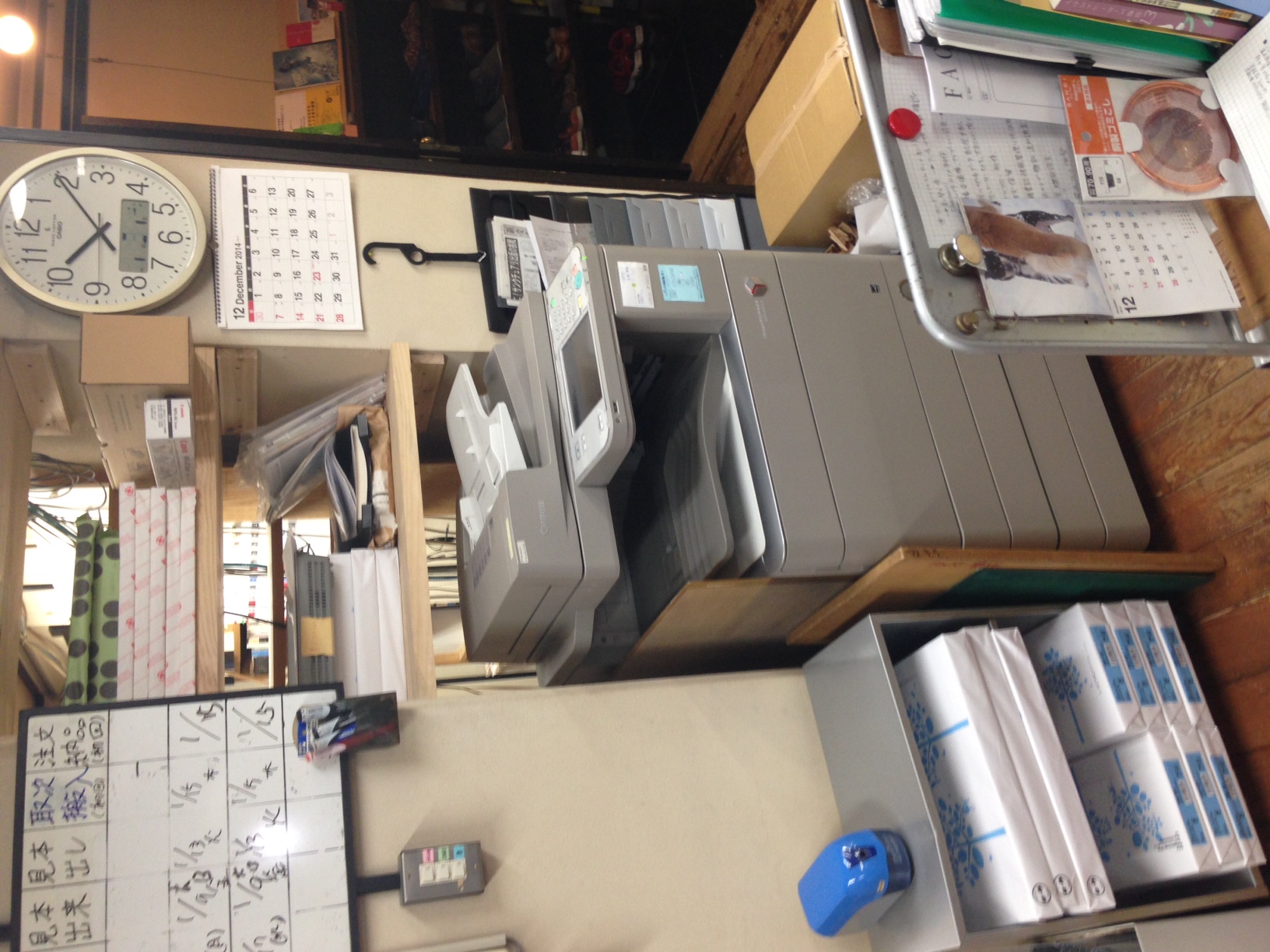

社内整備プロジェクト/プリンター周り編

2014-12-24 上野 絵美

プリンターの周りに設置していた棚が

新しくなりました。

今までの棚は、板の厚みが10mm、コの字型だったので

ちょっとグラグラしていました。

今回の板の厚みは20mm。

石膏ボードにドリルで穴を開けて、

木の板を渡しています。

…と、さも自分がやったかのように書いておりますが

作業はほぼ沢辺、アシスタントは田中です。

ドリルで穴開け

after

夏から始まった社内整備プロジェクトは、

週1の掃除タイムに細々と続け、終わりが見えてきました。

仕事納めの今週金曜は、スタッフ全員で大掃除です。

Comments Closed